#JaimeLaCom

Déjà sonné par la fermeture des stades, le football français subit un nouveau coup dur après le refus du nouvel opérateur de diffusion (Mediapro) d’honorer son contrat et de s’acquitter de la mirifique deuxième traite des droits TV. Privé, du moins temporairement, de leurs deux principales mannes financières, les clubs vont devoir faire le dos rond. Quitte à tout miser sur ce qui leur reste : Ventes de joueurs, de maillots, communication, marketing, et innovations commerciales.

Benjamin Heil-Coderc, Social Media Listening.

Des stades qui sonnent creux, un marché des transferts atone, des recettes en berne et une incertitude généralisée quant à son avenir financier à court et moyen terme…

Le football professionnel français et les acteurs économiques qui le composent vivent, eux aussi, une période compliquée. Ajoutez à cela le scandale en cours concernant l’attribution des droits de diffusion TV qui fait peser sur les clubs les plus fragiles un risque réel de faillite. Le controversé consortium sino-espagnol Mediapro refuse de s’acquitter de la deuxième traite. 172M€ dus à la Ligue sur un contrat à plus d’un milliard d’euros par an. Et vous obtenez un marasme dont cette industrie du spectacle vivant s’accommode mal.

Un contexte économique chaotique

Figurant parmi les secteurs les plus perturbés par la crise sanitaire, le football professionnel n’est évidemment pas celui qui vient en premier à l’esprit lorsqu’il s’agit d’évoquer les dégâts économiques et sociaux qu’elle engendre. Le foot pro étant souvent, aux yeux du grand public, associé à l’opulent train de vie de ses têtes d’affiche. On en oublie pourtant qu’il reste un secteur fragile qui emploie des milliers de personnes (plus de 34 000 en France en 2016 selon Ernst & Young, davantage que le cinéma). Et que l’effondrement d’un tel écosystème aurait des conséquences bien plus importantes qu’on ne l’imagine au premier abord.

Simple notion rarement évoquée. A elle seule, la trentaine de joueurs du PSG s’est acquittée de 40 millions d’impôts divers entre 2018 et 2019. A noter également que si les joueurs pro en France représentent seulement 0,005% des emplois privés, ils ne rapportent pas moins de 0,30% de l’impôt sur le revenu national. Soit 60 fois leur poids démographique. Et tout ceci sans compter la TVA générée sur la vente de chaque produit dérivé. Ou aussi de chaque entrée au stade…

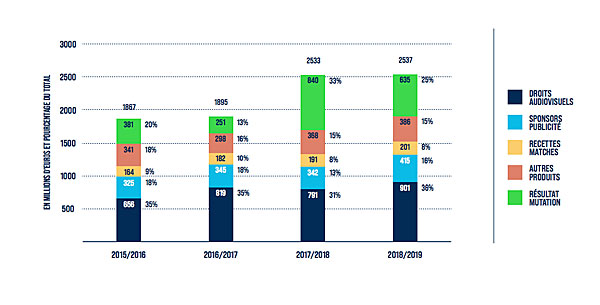

La constitution du résultat net

Le modèle économique du football français, déjà particulièrement instable avant mars 2020, recouvre bien sûr des réalités très diverses. Selon que l’on évoque le cas d’un mastodonte comme le PSG (adossé aux finances d’un état aussi riche que le Qatar) ou celui d’un « petit » club de 2ème division ou de national (vivotant principalement de sa billetterie ou de la vente de ses joueurs). En revanche, toutes ces entreprises sont interconnectées dans un même écosystème et présentent de nombreuses similitudes dans leur fonctionnement. Structurellement endettés dans de nombreux cas et soumis à l’incertitude du résultat. La santé des clubs repose bien souvent sur des perspectives de gains aléatoires davantage que sur une planification économique verrouillée.

Le marketing : bouée de sauvetage ?

Au vu de l’importance des recettes de billetterie (8 à 10% de moyenne en L1) et en cas de non-paiement des sommes colossales escomptées cette année pour les retransmissions audiovisuelles (+ de 60% en moyenne des revenus attendus en L1 cette année), que reste-il aux clubs pour ne pas sombrer ? Quels sont les ressors disponibles ? Quels sont les leviers à privilégier pour surnager dans la tempête ?

Un scénario particulièrement pessimiste verrait donc la crise sanitaire se poursuivre, maintenant les stades clos. Et parallèlement les droits de diffusion TV promis aux clubs resteraient impayés. Dans cette hypothèse alarmiste, les revenus des clubs, qui devront par ailleurs rembourser le prêt garanti par l’État (PGE) contracté durant le confinement, ne dépendraient donc plus exclusivement que de ressources alternatives. Que ce soit la revente de joueurs (trading), le sponsoring et les partenariats divers, les contrats d’équipementiers, le merchandising, les opportunités de naming. Ou enfin les dotations éventuelles en cas de bons résultats dans les compétitions Européennes.

Un mercato en trompe l’œil

Première possibilité pour un club d’obtenir rapidement des liquidités : le trading. Il s’agit de la politique de revente de joueurs. Visant dans le meilleur des cas à réaliser des plus-values relatives à leurs progressions sportives et à l’augmentation de leurs valeurs marchandes. En France, aucun club ne s’est montré particulièrement dépensier sur le dernier marché des transferts, clos il y a quelques semaines. Beaucoup cherchaient sans l’avouer ouvertement à se séparer de leurs joueurs les plus « bankables » ou de leurs plus gros salaires. Mission complexe. A l’exception notable du club anglais de Chelsea qui avait eu l’occasion de faire des réserves. Et dont le Président, oligarque russe, sait sortir son chéquier lorsque l’envie s’en fait sentir. Le mercato européen s’est montré très calme, dans le sens des départs comme des arrivées.

Le climat est à la prudence partout. La plupart des clubs est ainsi tiraillée entre plusieurs impératifs difficilement conciliables. D’un côté, les impératifs de communication et les impératifs sportifs enjoignent la plupart des dirigeants de clubs à se renforcer pour satisfaire l’insatiable soif de nouveauté du triptyque coach/supporters/médias. De l’autre, les impératifs financiers, exacerbés cette année, poussent, y compris les très grosses cylindrées, à « dégraisser ». Vendre ses actifs de valeur (les joueurs) pour obtenir des liquidités. Ou a minima les prêter pour alléger la masse salariale (souvent à la charge du club à qui l’on prête).

Ce dernier mercato sur fond de Covid s’est donc illustré par la multiplication des montages financiers complexes. Et par la généralisation de prêts en lieu et place des transferts secs. Tout est affaire de jeux d’écriture comptables. Paiements échelonnés, différés, ventes conditionnées… Tout est bon pour contourner les budgets capricieux. A cet égard, le Paris Saint-Germain, pourtant coutumier des intersaisons dispendieux, s’est livré à un étonnant manège. Alors qu’il est toujours compliqué pour une équipe aussi médiatisée de ne pas offrir au public les noms ronflants qu’il attend, son directeur sportif, Leonardo, a réussi le tour de force d’ajouter cinq nouveaux joueurs à son effectif. Tous arrivés libres ou en prêt. Communication, besoins sportifs, et économies budgétaires sont alors conciliés.

Un autre épisode de ce mercato français vient illustrer le juste équilibre entre les différents impératifs d’un club.

L’OM à l’assaut du marché asiatique

L’Olympique de Marseille, soucieux de se renforcer malgré une situation financière précaire. L’OM lourdement endetté depuis plusieurs années a fait le pari de recruter le latéral japonais de 34 ans, Yuto Nagatomo. Son cas est intéressant. Sans être ce que l’on pourrait appeler une « star », ce joueur en fin de carrière affiche un joli palmarès et quelques garanties sportives.

Mais il présente surtout deux caractéristiques majeures : il est libre de tout contrat (donc gratuit) et il est Japonais. En termes de communication et de marketing, ce dernier détail n’en est pas un. Yuto Nagatomo, c’est plus d’1,5 millions de followers sur Instagram. Et c’est un des meilleur joueur que le football japonais ait formé. Or, le marché japonais (asiatique au sens large) est un marché porteur pour toute grande franchise sportive. Car il génère à la fois de gros revenus de merchandising et de nombreuses opportunités de diffusion media.

Schématiquement, lorsque Nagatomo signe à l’OM, son maillot est vu par ses followers, vendu dans la foulée aux supporters japonais. Lesquels souhaiteront ensuite pouvoir regarder les matchs de l’OM en espérant l’y apercevoir. Tout comme son compatriote Hiroki Sakai, lui aussi joueur de l’OM. C’est ce que l’on appelle vulgairement « vendre du maillot ». L’OM est gagnant. Puma, équipementier, est gagnant. Le joueur est gagnant. Les diffuseurs sont gagnants, les sponsors du club et du joueur sont gagnants. Le gain en visibilité des uns alimente les revenus des autres. Est-ce un hasard si, depuis plusieurs années, la Ligue programme certaines affiches à 13h ? Ou choisit d’afficher le nom des joueurs en mandarin sur le dos des maillots ? Tout a été prévu pour que les fans d’Asie puissent ponctuellement visionner un match de Paris, Lyon ou Marseille, en prime time, de chez eux.

Le merchandising : force de frappe commerciale

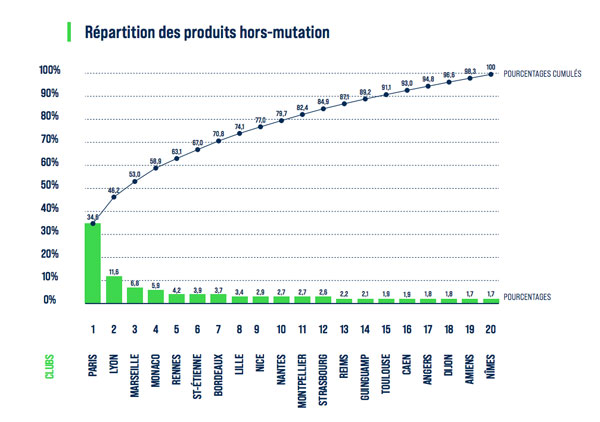

Difficile de ne pas évoquer une fois de plus le cas du PSG lorsque l’on évoque le merchandising dans le foot français. Dans ce domaine, comme sur le terrain, l’écurie parisienne est un ogre. Mais aussi une locomotive, laquelle tire tous les autres clubs derrière elle (tout en les tenant paradoxalement à distance des honneurs sportifs). Selon le dernier rapport de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, organisme en charge de la surveillance des comptes des clubs français), lors de la saison dernière, les recettes de sponsoring et merchandising de Paris représentaient à elles seules plus de 56% de ce type de recettes pour l’ensemble du championnat de Ligue 1.

Car à ce jeu-là également, le club de la Capitale paraît inégalable. Non seulement sur le plan national mais aussi à l’international. L’arrivée de l’Émir du Qatar à sa tête, il y a une dizaine d’années, a transformé le club en un géant européen. D’abord en y injectant des fonds importants, permettant l’arrivée de stars. Permettant à leur tour à l’équipe de gagner en compétitivité. Puis de ce fait d’attirer de nouvelles stars, qui elles-mêmes ont ensuite attiré de nouveaux sponsors. Puis une augmentation massive des contrats publicitaires, du nombre de produits dérivés vendus. Et aussi des montants versés par Nike pour afficher sa virgule sur le maillot bleu marine… Jusqu’à transformer toute la Ligue 1 en un produit d’appel pour les télés du monde entier, soudainement conquises à l’idée de diffuser les performances de Zlatan, Verratti puis Neymar et Mbappé.

Cercle vertueux par excellence. En 10 ans, Paris a musclé son équipe, ses forces commerciales et financières, son staff, ses infrastructures, son image. Et, de fait, son pouvoir de séduction. Après une dernière saison étrange, ponctuée par quatre titres nationaux et agrémentée d’un statut de vice-champion d’Europe, le PSG est donc plus que jamais en mesure de s’autoriser les expérimentations marketing et les coups de communication les plus retentissants.

Chef d’œuvre en la matière, le partenariat entre le Paris Saint-Germain et Jordan Brand, marque américaine au célèbre « Jumpman ». C’est une réussite qui se poursuivra encore cette saison et sur laquelle les deux parties misent beaucoup. Lancée en 2017, la collaboration entre le club Parisien et la marque américaine, filiale de Nike, conclu pour un montant initial d’une centaine de millions d’€. Elle avait débuté par la sortie d’un maillot third (un troisième jeu de tuniques, en plus des maillots aux couleurs classiques utilisés à l’extérieur et à domicile, et proposé massivement depuis une dizaine d’années par la plupart des clubs d’envergure). Il offre la possibilité aux équipementiers de s’émanciper des couleurs traditionnelles de ces clubs, auxquelles les supporters sont particulièrement attachés, et de proposer des modèles sortant des sentiers battus.

Dans le cas du troisième maillot en question, lui affichait non seulement un graphisme inhabituel mais surtout remplaçait la virgule Nike par le « jumpman », le célèbre logo représentant Michael Jordan, plus visible sur les parquets de NBA que sur les terrains de foot européens. Un simple détail esthétique à priori, mais une première mondiale : Deux marques pour un même club… Et un carton commercial. En chiffres, ce maillot third Jordan, c’est 800 000 exemplaires vendus la première année, et plus d’un million la suivante. A 90 € le maillot vendu en boutique, la performance est impressionnante. Et ce d’autant plus qu’il faut y ajouter toute la ligne streetwear. Et aussi l’ensemble des produits dérivés de cette collection, qui composeront, encore cette saison, une gamme complète et particulièrement rentable.

Stades : la tentation du naming

Adieu Gerland, Chaband-Delmas, Le Ray… Ces noms de stades qui sonnaient bien Français appartiennent maintenant à l’histoire du foot. Bienvenue au Matmut Atlantique de Bordeaux, au Groupama Stadium de Lyon ou à l’Allianz Riviera de Nice. Déjà fréquent dans des pays comme l’Angleterre ou l’Allemagne, le principe du naming gagne du terrain en France. Cette pratique de sponsoring consiste à nommer (ou renommer), moyennant finances, un stade en y apposant le nom d’une entreprise. La plupart des clubs français ne sont pas propriétaires de leurs stades car ils souvent considéré comme un équipement municipal. Certains y ont vu un moyen d’en tirer profit malgré tout.

La ligue elle-même accole depuis quelques années au nom de ses deux premières divisions le nom d’un sponsor. Cette saison, la Ligue 1 Conforama est donc devenue la Ligue 1 Uber Eats. Quand dans le même temps la Ligue 2 Domino’s Pizza s’appelle désormais Ligue 2 BKT. Le contrat de deux ans signé par Uber Eats s’élève à 15 millions € annuels. Et il est d’ores et déjà accompagné d’un campagne publicitaire colossale. Sa campagne multicanal signée de l’agence Lafourmi intitulée « C’est bon d’aimer le foot » est omniprésente depuis la reprise du championnat.

D’un point de vue économique, ces initiatives s’expliquent aisément. Un simple ordre d’idée. Pour que le Stade Vélodrome de Marseille devienne Orange Vélodrome, la société de télécommunication s’acquitte d’un contrat annuel de pas moins de 2,5 millions €. Une somme importante, non négligeable pour des clubs aux finances serrées mais qui se heurtent souvent à un public conservateur, soucieux de ne pas voir sacrifiées les cultures de leurs clubs ou de leurs villes sur l’autel du foot business. En France, cinq stades seulement (un en L2, quatre en L1) portent actuellement le nom d’un mécène. La marge de manœuvre est donc grande et pourrait faire figure de levier financier supplémentaire. Surtout si les difficultés actuelles venaient à se poursuivre. A titre d’exemple, seize stades sur les vingt qui accueillent des matchs de première division allemande ont déjà franchi le cap du naming.

Sur les réseaux, une présence massive

En définitive, un marketing solide et rémunérateur s’appuiera sur une communication engageante et populaire. La France est parfois considérée à tort ou à raison comme un pays à la culture foot peu développée. En comparaison avec ses voisins proches, chez qui le « football est une religion » selon la formule consacrée. Et pourtant : 130 millions, c’est le nombre d’abonnés cumulés sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et Linkedin) que comptent les vingt clubs de Ligue 1 au coup d’envoi de cette nouvelle saison (source : SportBusiness.Club). Un chiffre en augmentation de 17% par rapport à l’année précédente.

Bien sûr, dans ce domaine comme dans les autres, le PSG tient la dragée haute à la concurrence. Il concentre à lui seul 65% de cette audience. Tout cela sans compter les versions étrangères de ses comptes. Plus de 40 millions d’abonnés Facebook, plus de 30 millions sur Instagram et presque 2 millions sur Tik Tok. Paris écrase tout. En augmentation constante, le cumul d’abonnés du PSG devance de très loin celui de Marseille (11,2 millions). Ou de Monaco (11 millions). L’OL n’atteint même pas quant à lui le seuil des dix millions (7,6 millions). En queue de peloton, le Nîmes Olympique rassemble 390 fois moins d’audience que le PSG. A noter que Facebook reste le support le plus populaire avec 65 millions d’abonnés. Suivi d’Instagram (37,7 millions) et Twitter avec 20 millions de followers cumulés.

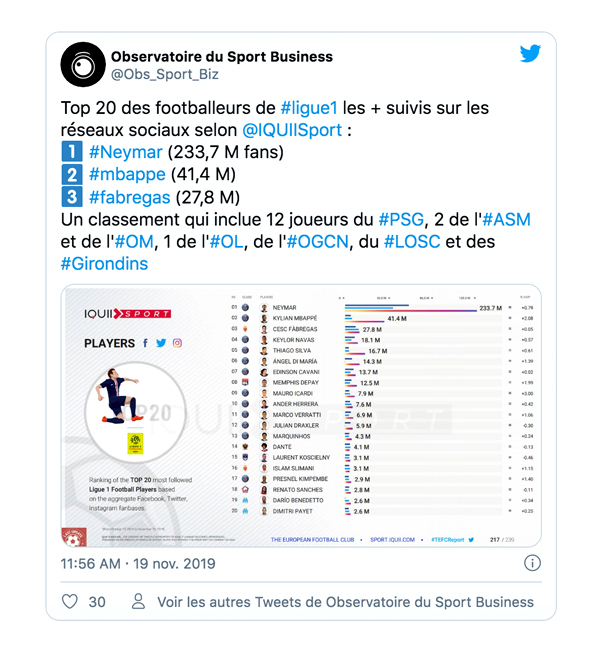

Imaginez maintenant que l’on ajoute aux chiffres de l’audience des clubs de L1, l’audience des comptes de ses principales stars. Les statistiques, tout comme la domination parisienne donneraient le tournis. Selon les données d’IQUII Sport, captées en début d’année 2020, seuls deux joueurs n’évoluant pas à Paris se hissent dans le Top 10 des joueurs les plus suivis du championnat. Le monégasque Cesc Fabregas et le Lyonnais Memphis Depay, réalisent tout de même la prouesse de capter respectivement 27,8 millions et 12,7 millions de fans. Mais à des années lumières de Kylian M’Bappé (42,4 millions). Et surtout du Brésilien Neymar, qui culminait alors à 235 millions d’abonnés sur les réseaux. Une force de frappe considérable dans la quête d’une médiatisation quasi gratuite et fortement monétisable…

Bien utilisée, la communication sur les réseaux sociaux peut donc évidemment faire figure de levier de financement alternatif en ces temps troublés. Si les stades sont vides, Instagram ou Youtube ne désemplissent pas. Or une diffusion de contenu maîtrisée, engageante, ouverte (avec modération) aux opérations de sponsoring et au publics étrangers infusent et infuseront encore davantage les recettes liées à l’image des grands acteurs du foot français.

Bien sûr, il reste impossible pour l’heure de déterminer si ces efforts sur les champs du marketing, du trading, du merchandising ou de la communication suffiront aux clubs les plus sinistrés pour sortir indemnes de la crise en cours. Mais ils démontrent au moins l’étendue et la complexité du champs d’action d’un dirigeant sportif moderne. Loin de l’adage simpliste qui voudrait que sa mission consiste simplement à « surpayer onze millionnaires qui courent derrière un ballon »…